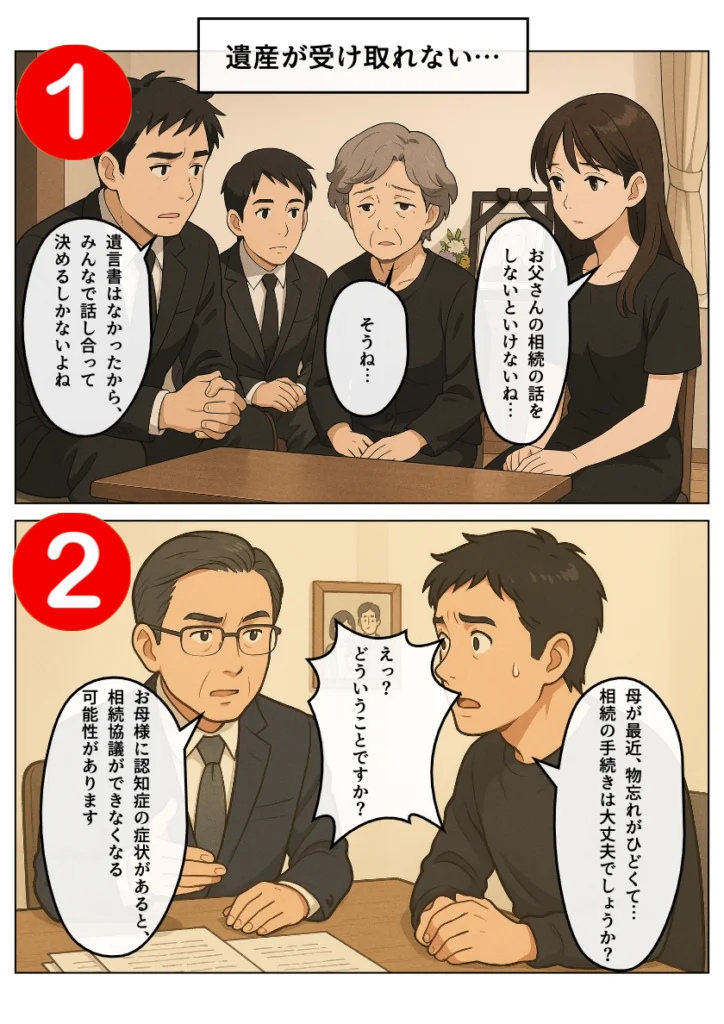

4コマ漫画「認知症が止める相続手続き」

相続でよくある「想定外」の危機

みなさん、こんにちは。

みらい相談室のわけたです。

上の漫画をご覧になって、「こんなことがあるの?」と驚かれた方も多いのではないでしょうか。

これは、多くのご家族が直面している「相続×認知症」の現実です。

遺言がない場合、相続には全員の合意が必要

まず、遺言書がない場合、法定相続人全員で話し合って財産の分け方を決める「遺産分割協議」が必要になります。

この協議には:

- 全員が参加する必要がある

- 全員が合意する必要がある

- 全員が書類に署名・押印する必要がある

このとき、相続人の一人でも認知症などで判断能力が不十分な状態だと、

協議自体が成立しなくなります。

配偶者の認知症が引き起こす深刻な問題

特に深刻なのが、配偶者(多くの場合は妻)が認知症の場合です。

例えば:

- 夫が亡くなった

- 遺言書はない

- 相続人は妻と3人の子供

- 妻が認知症で判断能力がない

この場合、遺産分割協議ができないため、相続手続きが進まなくなります。

成年後見人の手続きと時間の問題

このような状況では、認知症の妻に成年後見人をつける必要があります。しかし:

- 後見人選任には家庭裁判所への申立てが必要

- 手続き完了まで3〜6ヶ月程度かかる

- 相続税の申告期限は被相続人死亡から10ヶ月以内

つまり、後見人手続きが終わる頃には、

相続税の申告期限が迫っているか過ぎている可能性が高いのです。

相続税の特例が使えなくなる深刻な事態

相続税には様々な特例があります:

- 配偶者の税額軽減:

配偶者は1億6000万円または法定相続分まで非課税 - 小規模宅地等の特例:

自宅の敷地は最大80%評価減 - その他各種控除:

基礎控除や各種減額措置

しかし、遺産分割協議が整わないまま相続税の申告期限を迎えると、

これらの特例が適用できず、大幅な増税となる可能性があります。

実際にあった事例:Tさん家族の場合

72歳のT様は夫を亡くした直後から認知症の症状が急速に進行。

3人の子どもたちは父親の遺産を相続するため、遺産分割協議を進めようとしましたが、

母親の署名が法的に無効な状態でした。

成年後見人の選任手続きを始めましたが、相続税の申告期限に間に合わず、

本来なら適用できるはずだった配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例が使えなくなりました。

結果として、本来支払う必要のなかった相続税約2,000万円を納税することになってしまったのです。

事前にできる対策

このような事態を防ぐために、元気なうちにできる対策があります:

- 公正証書遺言の作成

相続人全員の合意が不要になり、遺言の内容に従って相続が進められます。 - 家族信託の活用

認知症になっても財産管理や相続手続きが滞らない法的な仕組みです。 - 夫婦での早めの生前贈与

計画的に財産を移転しておくことで、相続財産を減らす方法もあります。 - 保険の活用

生命保険金は遺産分割協議の対象外となる場合があり、スムーズな資金移転が可能です。

なぜ専門家のアドバイスが必要なのか

これらの対策は、家族構成や資産状況によって最適な方法が異なります。

- 税金面での影響

- 将来の介護への影響

- 家族間のトラブル防止

- 法的効力の確保

これらを総合的に判断するためには、専門家のアドバイスが不可欠です。

FPのあなたへ:顧客の「相続リスク」をご存知ですか?

資産運用や保険のアドバイスをされているFPの皆様。

お客様の資産形成をサポートされていますが、

築いた資産が相続時に思わぬ税負担で目減りするリスクについてもアドバイスされていますか?

「認知症×相続」の問題は、どれだけ資産形成に成功しても、

相続時に大きな問題を引き起こす可能性があります。

ぜひお客様にこの問題を伝え、早めの対策を促していただければと思います。

私たちみらい相談室では、専門家チームによる無料相談を実施しています。

みらい相談室の無料相談のご案内

こんな方におすすめです:

- ご両親の認知症と相続が心配な方

- 配偶者との相続対策を考えたい方

- 遺言書や家族信託について知りたい方

- 具体的にどう対策すればいいか分からない方

相談の特徴:

- 相談料:無料

- 時間:約60分

- 完全予約制

- 秘密厳守

- FP、税理士、司法書士など専門家チームによるアドバイス

問題が発生してからでは遅い場合が多い認知症と相続の問題。早めの対策で、ご家族の未来に安心をお届けします。

無料相談のお申し込みはこちら

※この記事を読んで

「もっと詳しく知りたい」

「自分の家族の状況に合わせたアドバイスが欲しい」という方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

この問題は決して他人事ではありません。

大切なご家族と資産を守るために、今から備えませんか?